New Guide Concept

ニューガイドコンセプト

ガイドの正しい数・位置・形ー

ロッドの性能をガイドによって最大限に引き出すための考え方です。

リールロッドの場合、釣り一連の動作から、5つの機能が必要であり、どれひとつ欠けても釣りになりません。そして、これらの機能の良し悪しを決めるロッドの能力については、さらに細かく分類されます。

短いロッドでも、超遠投、超深場、超大物などの釣りを可能にしたのが、ガイドの機能です。もしガイドがなければ、とてつもなく長いロッドが必要であり、実質、釣りは不可能となります。

それぞれの釣りにおいて、ガイドに求められるこの3つの能力を満たすため、高さ・長さ・大きさ・形・軽さ・材質・構造そして数・位置というあらゆる要素を追求して構築したのがNew Guide Conceptです。

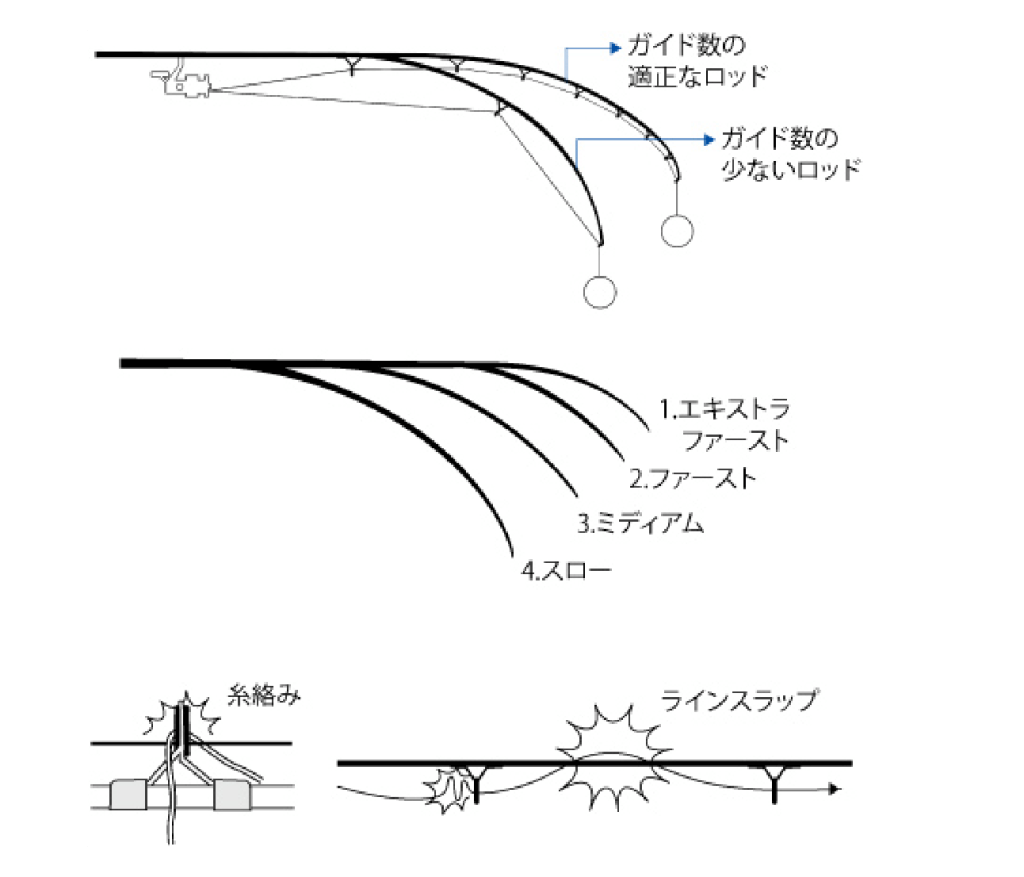

ルアーやオモリの飛距離は、ガイドの数・大きさ・背の高さ・位置・重さなどによって変化する。

ガイドコンセプトでは、テストを繰り返すことにより、これら複数の条件の交点を見出し、最も飛距離が出て、トラブルも少ないガイドセッティングを提唱しています。

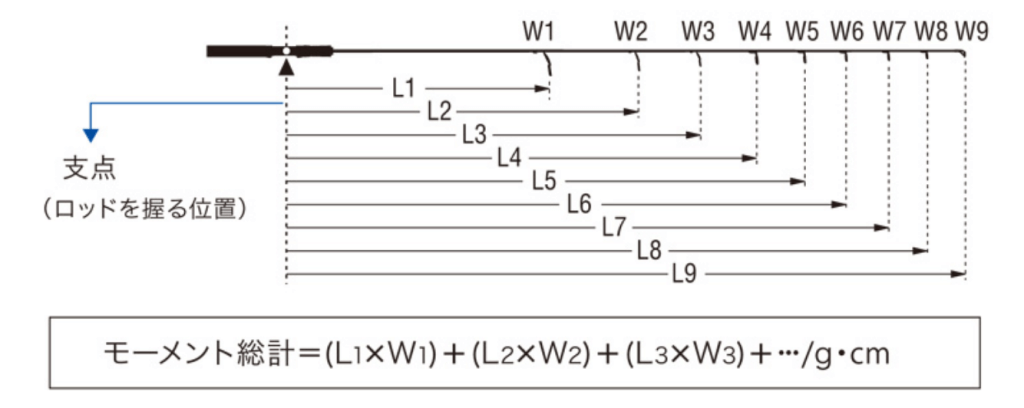

バランスは、穂先ガイドが軽いほどアップする。

この総計の値が少ないほど、「バランスの良いロッド」とされています。

※この値は静止時のバランスですが、実釣でロッドを振っている状態では、手首への負担はさらに大きく加算されます。

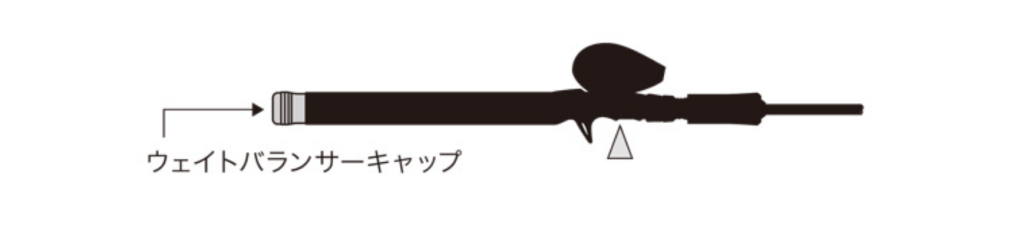

ガイドコンセプトは、従来仕様よりガイド数が増えても、穂先ガイドを軽量化しているため、モーメント総計は逆に小さくなり、より軽い力でロッドを持つことができます。つまり、ロッドバランスがアップすることで持ち重り感が減少し、疲労感が軽減でき、ロッドの操作性も良くなるということです。さらに、ロッドエンドにウエイトを取り付けることで、重量バランスを調整することも可能です。

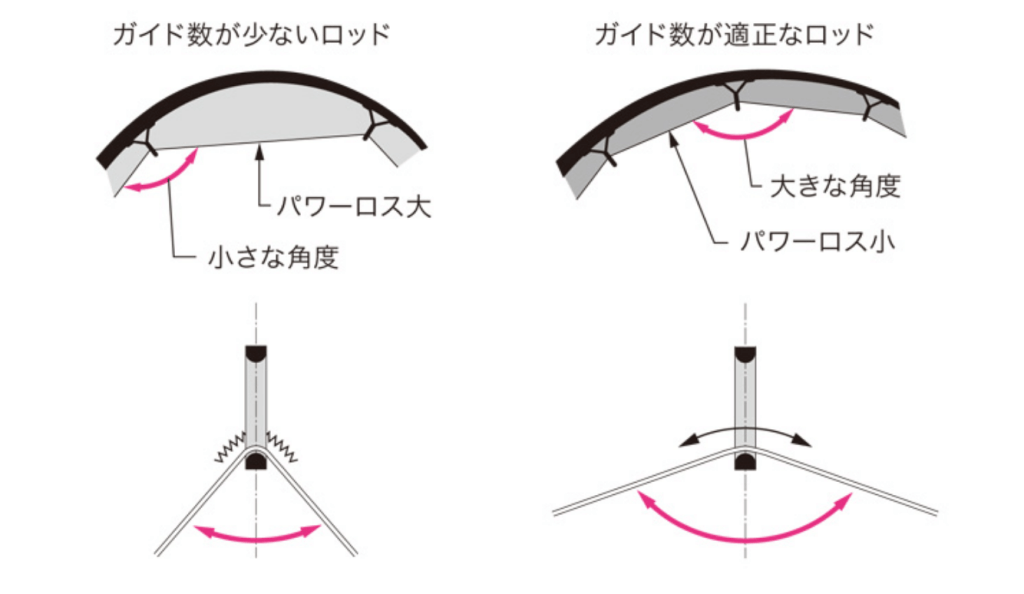

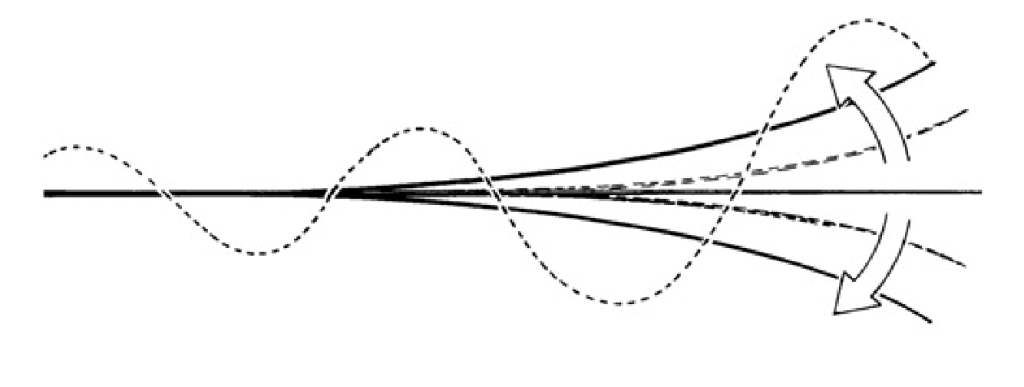

ロッドパワーはガイドの数が多いほどアップし、取り込みスピードもアップする。

ガイドコンセプトは、従来仕様に比べ、ガイドを適正に増すことでロッドの反発力をアップさせ、なおかつガイド抵抗が小さくなったことにより、大きな魚もより短時間で取り込むことが可能になります。

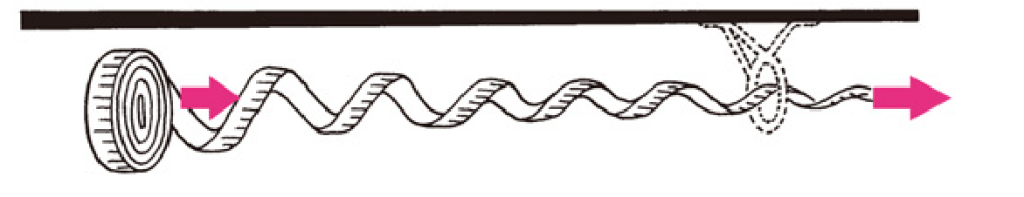

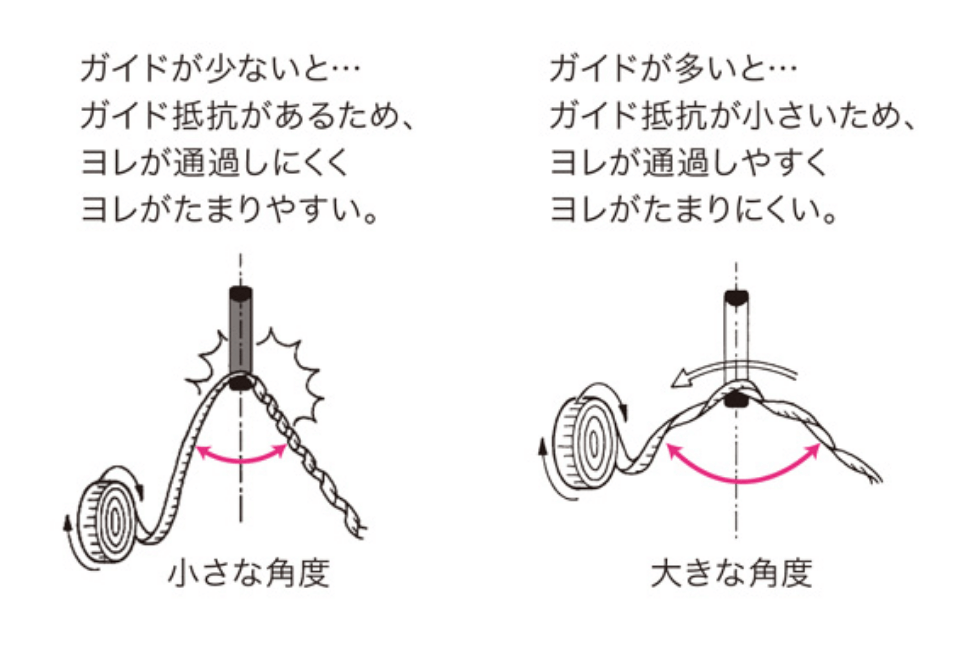

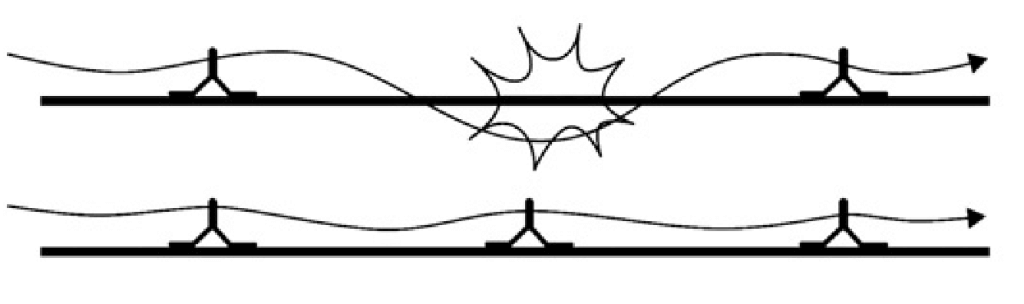

スピニングタックルの糸ヨレトラブルは、ガイドの数が多いほど減少する。

糸ヨレはどうして起こるのか、ラインの巻尺にたとえて説明します。

①スプールから放出されたラインは、このように均等にヨレて出ています。

②上図で発生したヨレは、ある程度戻りながらスプールに巻き戻されていきます。

スピニングリールでは、図のようにラインがヨレたり戻ったりが繰り返されますが、実際には、リールのラインローラーやガイドの抵抗により、ラインがしごかれるため、ヨレは先側に送られ、たまっていきます。

ガイドコンセプトは、従来仕様に比べてガイド数が多いため、ラインとガイドの角度が大きく、ガイド抵抗(この場合、ラインをしごく力)が小さくなり、ヨレがたまりにくくなります。

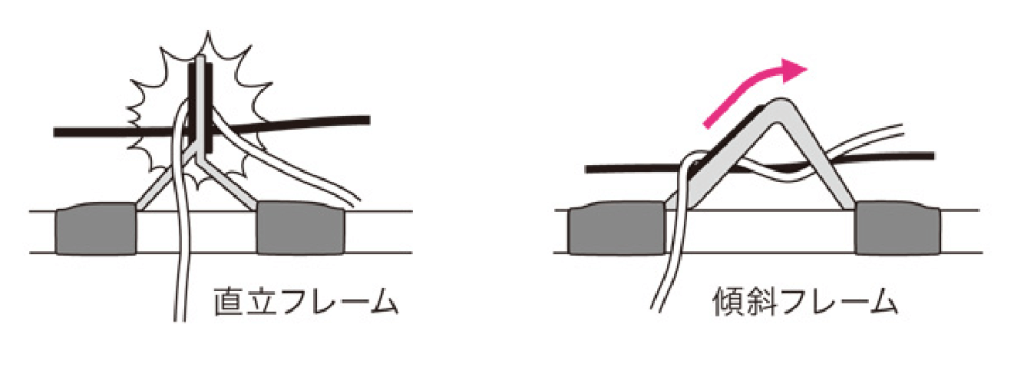

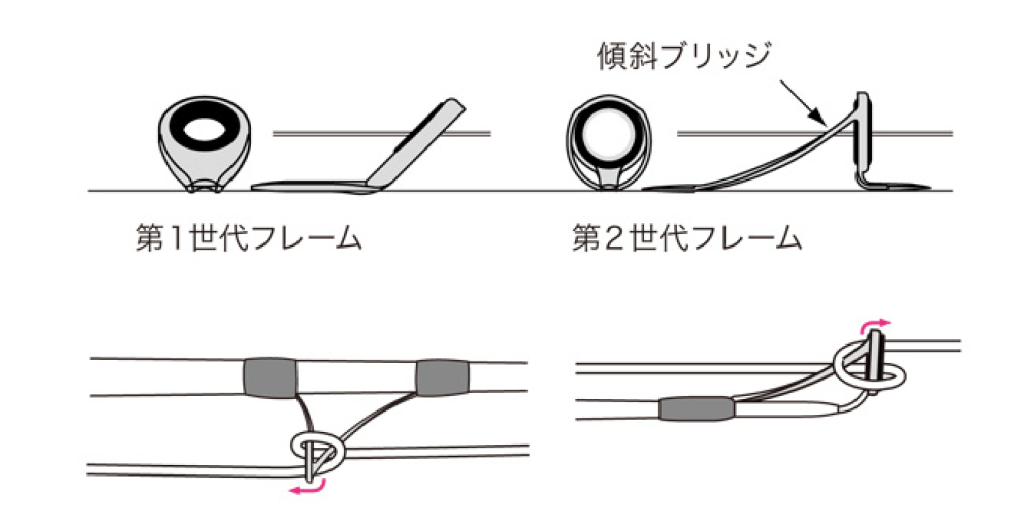

傾斜フレーム第1世代の考え方

糸絡みはフレームが前方に傾斜しているほど絡みにくく、絡みが外れやすくなる。

傾斜フレーム第2世代の考え方

正円リングは傾けるほど糸通り性能は低下。だ円リングはシングルフットの場合、リングとフレームが長くなることによる重量増と、支点にかかる負担増で強度低下の恐れあり。(ただし2007年発表「IMシリーズ」は二段傾斜フレームによってこれを克服)

これに対し第2世代は、リング直立のまま傾斜ブリッジを設けることで糸通り性能を確保しつつ糸絡みを回避。

第1世代・第2世代・共通の考え方

糸絡みは、ガイドの数が多いほど、また、ガイドが小さいほど、そしてフレームが前方に傾斜しているほど減少する。

ガイドコンセプトは、ロッドが長尺で絡みを解くことが面倒な船や磯での釣り、そして絡みやすい細糸やPEラインを使う釣種のために、糸絡み対策を最優先とした傾斜フレームを導入しています。

ガイドコンセプトは、特にトップと穂先ガイドを小型・軽量化しているため、糸絡みの一因である穂先ブレが減少します。

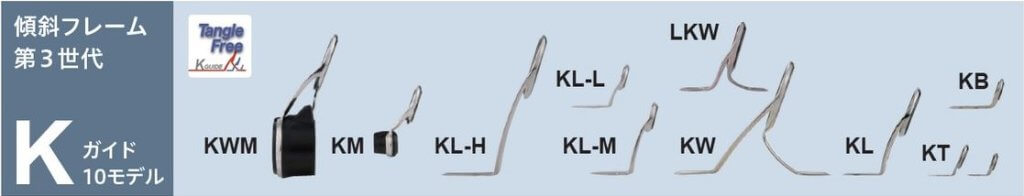

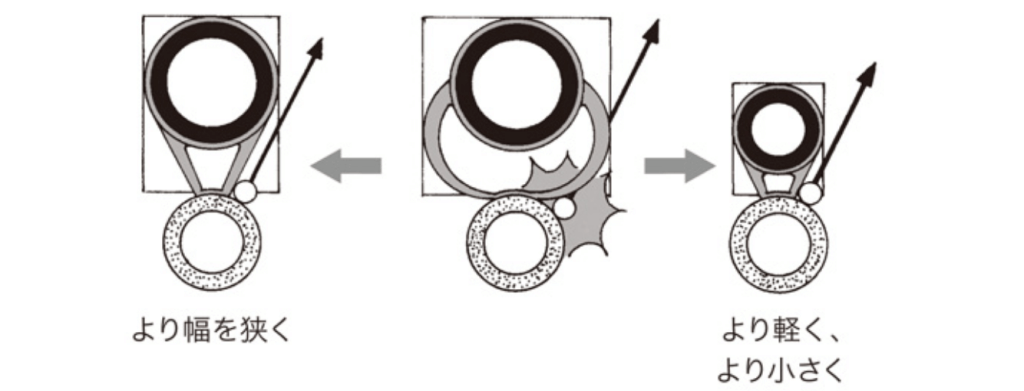

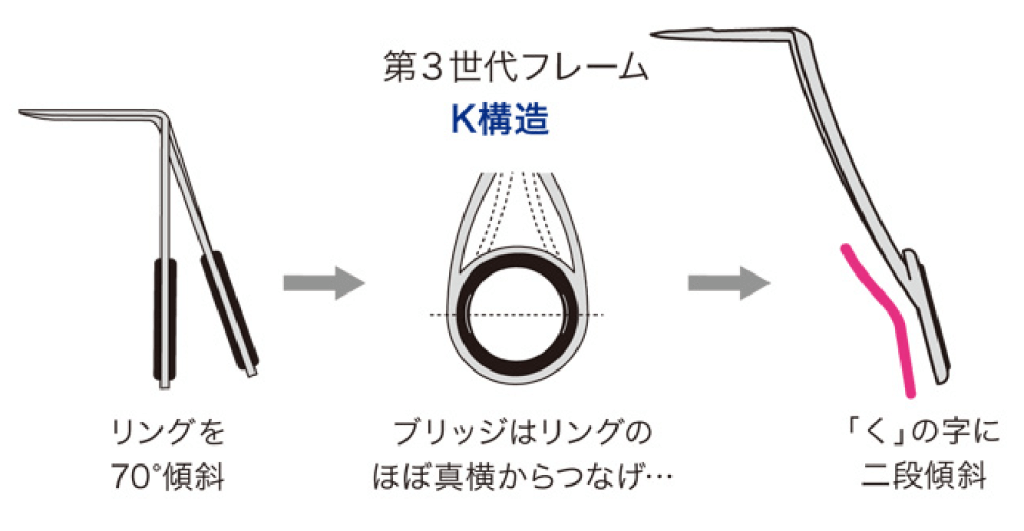

傾斜フレーム第3世代の考え方 -K構造の誕生-

第2世代が残した課題は、傾斜ブリッジ構造によって長くなる全長がロッドアクションを硬化させ、小口径・背低設計になった場合にラインにおよぼす過度のチョーク抵抗。

これらを一挙に解決したのが、傾斜角度の大きさにも傾斜ブリッジにも依存しない「K構造」でした。

傾斜角度はわずか70°にとどめ、くの字型の二段傾斜フレームを採用。

その結果、スピニングロッドでキャスト時に発生するキャスト絡み激減に成功。

しかも釣行中に起こるその他の糸絡みやラインのカブリに対しても絶大な効果を発揮。

また、使用リレーに合った高さと口径があることでチョーク抵抗増大が抑えられ、さらに全長を最短とすることでロッドアクションも損ねないという、これまでの糸絡み回避設計とは相反するはずの要素の一体化に成功しました。